Esto fue la entrega #56 del 25 de octubre de mi newsletter semanal

TODO ES MATERIA PRIMA

Para SUSCRIBIRTE al newsletter:

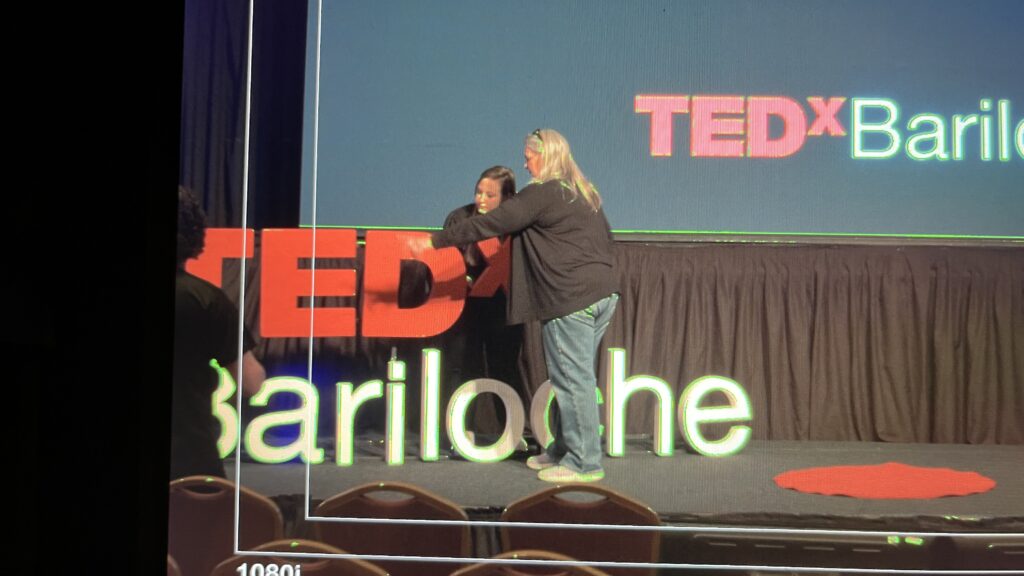

El sábado 18 de octubre di una charla en TEDx Bariloche. El acontecimiento (en verdad, una serie de acontecimientos) fue mucho más que la charla. Nunca sucede una sola cosa por vez.

¡Nunca!

Esta entrega será larga como una novela y tan íntima como una confesión—casi demasiado íntima, dice una parte mía, que quisiera guardarse estas palabras con el argumento: ¿a quién le puede interesar tu viaje personal?

Lo personal es político, responde otra voz adentro mío; y la política, que para mí no es más que la recreación diaria de las formas en que nos relacionamos, necesita intimidad.

¿Cómo vamos a descubrir modos nuevos de vincularnos si no nos damos tiempo? ¿Cómo pretenderíamos abrirnos a la diferencia sin el espacio para escuchar?

El cine mainstream nos acostumbró a esa empatía acelerada que nos hace ver al otro como una idea empaquetada. El otro no es una idea empaquetada. El otro, con su misterio, con su diferencia, está, por definición, más allá de la rompiente. Como decía Javo, un coleccionista de frases geniales, tenemos que animarnos a atravesar la rompiente.

Todo esto para decir que no puedo, ni quiero, narrar mi viaje en unas pocas líneas. Ya di mi charla TED en unas pocas líneas; ahora, aquí, me doy el permiso de explayarme. Porque tal vez la intimidad, la poesía y la revelación implican dedicación—un cierto esfuerzo de montaña. Como decían en La bella verde (película recomendada un par de entregas atrás), a veces necesitamos caminar horas y horas para poder finalmente relajar la mente, pensar con claridad y descansar.

Aquí les contaré, entonces, del viaje que hice por… mi Bariloche interior. Para eso, como suelo hacer, daré varias vueltas—todas las vueltas que tuve que dar para poder decir algo sin vueltas (esto se entenderá más adelante).

Como sea:

¿Podemos viajar sin dar algunas mínimas vueltas?

¿Existen las líneas rectas?

¿Hay viaje sin meandro?

Introducción

La narrativa más tradicional tiende a hacer, de los procesos de cambio, algo lineal y predecible. Tal vez sea desde Aristóteles y su vieja Poética que venimos cargando la idea de que una historia debe dar cuenta del cambio del personaje a lo largo de la línea del tiempo—como si el proceso fuera lineal. El héroe viaja de un punto A a un punto B y, al volver, es otro.

La estructura narrativa del viaje del héroe es importante como relato de aprendizaje—nos permite visualizar los proceso de cambio de modo sencillo—, pero en la vida, tanto más compleja que nuestras narraciones, la mutación no suele ser tan lineal.

Vamos y venimos; morimos y renacemos, si se quiere, a cada instante. Pasamos, una y otra vez, por el mismo punto; y si tenemos suerte, o más bien la capacidad de prestar atención, nos damos cuenta de que nunca es del todo el mismo punto.

¿Crecemos en espiral?

Vivimos situaciones que parecen repetidas (esto ya lo viví, esto me suena, otra vez aquí), pero, si ponemos atención, reconocemos que la escena no es exactamente igual. Si nos parece repetida, es porque hay un patrón que pide ser reconocido. Al pasar casi por el mismo punto (no como en un círculo, sólo posible en la mente, sino como en la espiral, sólo posible en la naturaleza), podemos descubrirnos reaccionando a una escena parecida del mismo modo en que reaccionamos en la vuelta anterior, casi como si no quisiéramos cambiar; así, al notar ese intento de repetición, podemos romper con la inercia y transformarnos.

“Yo cambio durante el curso de un día. Me despierto y soy una persona, y cuando me voy a dormir sé con certeza que soy alguien más.”

Bob Dylan

En la primera infancia, se forja (forjamos) lo que llamamos personalidad. Pensemos en la personalidad como un patrón de reacciones—un mapa del mundo, o más bien, de nuestra relación con el mundo.

La personalidad como un abanico de reacciones posibles ante el peligro y la oportunidad; digamos, una manera de comportarnos que nos permite sobrevivir. Es ya de bebés que aprendemos a actuar, a performear comportamientos que, entendemos inconscientemente, nos significan alimento y cuidado: llorar, ser encantadores, seducir, ayudar, salvar las papas, complacer, hacernos lxs interesantes, ser más o menos agresivos, más o menos cándidas, retirarnos, luchar, etc.

Cuando crecemos, esos modos de ser pasan de salvarnos a inhibir nuestro despliegue como individuos singulares que están en vínculo dinámico con un entorno permanentemente mutante. Cambiar es difícil porque es riesgoso; pero nunca es tan riesgoso como para la personalidad, para el ego, para esa parte nuestra que intenta que el mundo siga funcionando de la misma manera y, por lo tanto, insiste con mapas viejos que ya no representan nada real.

Si, como dicen, seguimos reaccionando a un tigre que ya no está, entonces la pregunta es: ¿cómo reconocer, consciente y sobre todo inconscientemente, que el tigre ya no está?

¿Cómo pasar a elegir otras batallas?

Esa podría ser una definición de viaje: viaje como una experiencia que nos fuerza a ver que el mundo ya es otro.

El juego cambió.

Viajar no es lo mismo que hacer turismo. Experimentar la vida no es sacarle fotos. Las fotos nos sirven para estar presentes y para recordar, pero lo más importante de las fotos de viaje, pienso hoy, no son las fotos en sí, sino el proceso de transformación de quien las tomó—y también, quizá, lo que le pueda ocurrir a alguien mirándolas.

Cuando observo las imágenes que tomé en estos últimos siete días en Bariloche, me pregunto: ¿quién era ese yo detrás de la cámara en cada una de estos recortes de la realidad?

Esta foto de acá, por ejemplo, ¿fue tomada antes o después de darme cuenta de X cosa que me di cuenta durante el viaje?

Quien vuelve y narra no es quien se fue.

Pienso que, en gran medida, el acto de mostrar fotos y narrar nos permite unir esas dos criaturas: el personaje pre-viaje y el personaje post-viaje. ¿Cómo puedo asegurar que son el mismo personaje? Quienes no vuelven no narran, quienes no narran no vuelven.

¿Narramos para volver? ¿Narramos para reconocer que seguimos siendo ese mismo que partió?

Paradoja: viajé y he vuelto, pero a la vez no. He vuelto y no. Porque de un verdadero viaje no se vuelve. Si quien partió vuelve , no hubo viaje sino solo turismo. Pero nunca hay solo turismo.

Si la vacación nos transformó, no fue solo vacación. En el fondo, como sugiere Dylan, cada día nos transforma. A veces es sutil; el punto es si queremos, y podemos, reconocerlo. El punto es si, al volver a casa—a lo conocido, a lo familiar—nos permitimos desplegar, en el teatro de nuestra vida cotidiana, esta nueva manera de actuar.

Lo que nos lleva a la pregunta de si podemos cambiar a solas o si, por el contrario, para transformarnos necesitamos que también se transforme el paisaje en que nos desenvolvemos. ¿Puede el personaje ser otro si la escena sigue siendo la misma? ¿Puede la escena cambiar si el personaje sigue siendo el mismo? ¿Donde comienza el cambio? ¿Adentro o afuera?

1

En abril mandé un video a una convocatoria abierta de TEDx Bariloche. Cuando la mandé, estaba en Bariloche. Un tiempo después, llegó un mail informando que había pasado a una segunda vuelta. En una videollamada con el equipo de organizadores y otras varias personas postulantes, compartí mis ideas. Me pareció que me había ido bien, pero pasó bastante tiempo y no tuve noticias, por lo que descarté la posibilidad. Un buen día, llegó otro mail informando que había sido elegido.

La alegría fue grande.

Una de las razones de mi alegría (y lo descubrí unos párrafos más adelante, cuando esa razón tambaleó): proyecté, sobre el acontecimiento, un valor simbólico grande.

¿Te pasa de descubrirte varias veces contando lo mismo, y casi del mismo modo, a diferentes personas?

Me descubrí haciendo eso con esta idea (esta historia):

—Vengo hace muchos años creando una gran cantidad de obra, proyectos y propuestas, pero ésta es la primera vez que mi trabajo es reconocido por una entidad/institución social, y una tan prestigiosa.

Me encontré diciendo lo mismo a varias personas.

No es que mi vida sea una carrera por los aplausos, pero sí que hay algo, en mi aventura personal, en relación al problema de ser escuchado—más bien, de no ser escuchado… O de creer no ser escuchado. Para expresarlo de modo más directo, digamos que me está tomando tiempo asumir que tengo algo para decir y que, del otro lado, hay quien quiere escucharme.

Así, la invitación a TEDx Bariloche se presentó no solo como un invitación a TEDx Bariloche, sino como una apertura simbólica a la Sociedad—mi trabajo, finalmente reconocido por la Sociedad (sí, con mayúscula).

Aunque sé que otorgar demasiado valor simbólico a un acontecimiento concreto de la vida puede ser riesgoso, me permití, al menos por un rato, estar contento; después de dos ensayos (virtuales), en los que los oradores íbamos presentando los avances de nuestras charlas al grupo de coaches, mi guión todavía estaba verde y mi participación en el evento entró en peligro. Me lo informó un día uno de mis coach—cada orador contaba con dos personas que le acompañaban en el proceso de construcción (escritura) de la charla.

El viaje con Javo y Loli, mis acompañantes, fue hermoso, me sentí escuchado y el proceso creativo se enriqueció con el intercambio; pero un día (lo siento, Jada), me tuvieron que informar que mi guión estaba confuso y no quedaba tanto tiempo—nos lo habían dicho desde el primer momento: puede pasar que un orador sea elegido, pero que el proceso de escritura no llegue a puerto; para cuidar del evento, y también del orador, el grupo de organización se reserva el derecho de decir “lo siento, no llegamos.” Yo sabía desde el inicio que esa era una opción, pero no había imaginado que fuera a ocurrir. Finalmente no ocurrió, pero casi—un casi suficiente para rozar la desilusión y ver algo profundo.

Ante la amenaza de quedar afuera, me puse (nos pusimos, porque mis guías estuvieron al pie del cañón, ayudándome mucho) a trabajar. Sin embargo, antes de ese trabajo intenso con el que logramos poner la charla en pie, tuve que atravesar una no tan pequeña desilusión.

La sola idea de que mi participación peligraba me produjo un retorcijón—activación de viejos traumas: “al mundo no le interesa lo que tengo para decir”, etc. El viejo personaje, ¡activado!

Verme reaccionar, verme desilusionarme, me permitió reconocer la importancia (más bien, el exceso de importancia) que había proyectado sobre la idea de dar una charla TED. En un par de días incómodos, logré desmagnetizar esa importancia, quitarle peso a la idea, aligerar; fue gracias a esa ligereza, de hecho, que pude sentarme a trabajar y poner la charla en pie.

Para poner la charla en pie, tuve que transformarme.

Quienes me vienen leyendo sabrán (y lo estarán confirmando en este mismo relato, incluso en este mismo paréntesis, que acabo de abrir (justamente) para decir que abro muchos paréntesis), sabrán, digo, que tengo una tendencia a, como dije al inicio, dar, digámoslo así, por qué no, sí, vueltas.

Mi escritura, más que una recta ruta pampeana, tiende a ser un sinuoso camino de montaña—diría que mi escritura no es tanto un camino de montaña, sino varios caminos de montaña, curvos y solapados, cruzados y entretejidos. Diría que soy un amante de la complejidad, diría que me cuesta hablar de una sola cosa por vez.

Mi escritura tiende a abrir paréntesis casi (sí, casi) en cada ( ) palabra.

Me gustan las notas al pie, las referencias, los hipervínculos, las derivas, las digresiones, las distracciones, los meandros. Amo esas oraciones subordinadas que te fuerzan a detener la lectura, que, apresurada, anhela llegar al final para descubrir al asesino, que no siempre existe, aunque creamos que sí, y por eso lo busquemos, ansiosamente, como si la vida fuera una novela policial.

Como dice Liliana Bodoc, la literatura (el arte) no tiene por qué ser fácil. La literatura, dice, “nos pone a trabajar de una manera particular.”

“A cualquier jugador le interesa acrecentar y no disminuir el nivel de dificultad (…) Qué bueno que esto pasará con la literatura…”

Liliana Bodoc

Nota: también amo las oraciones cortas y sencillas. Como sabrán, uno de mis escritores favoritos es Raymond Carver.

Uno de los juegos a los que nos invitaron a los oradores fue el de recomendar libros. Algunos de esos libros estaban en el stand de la librería en el hall del hotel. Cuando vi Catedral de Carver sobre esa mesa me puse contento. Tal vez me sentí acompañado por mi querido Raymond. Gracias, Raymond, por esa capacidad de tocar la compleja riqueza de la vida con oraciones cortas y sencillas.

Las charlas TED buscan por definición ser sencillas, simples y lineales—directas, buscan ir al hueso. Adaptarme a ese formato (decir en diez minutos una sola cosa… ¡Una sola cosa!) para mí fue un gran desafío. Lo tomé. Fue un desafío coherente para el viaje de mi vida. Llegó en el momento indicado.

Mi personaje, digamos, tiende a creer que la simpleza es enemiga de la riqueza. Parte de mi proceso de maduración creativa tiene que ver con entender que simpleza y complejidad no son fuerzas opuestas, sino complementarias. No necesito, en una charla de diez minutos, decirlo todo.

—¡Pero yo quiero decirlo TODO!

Qué dolor, dice una parte mía, dejar cosas afuera.

Para crear cualquier cosa necesitamos dejar cosas afuera.

Como nos cuenta Nachmanovitch en su libro Free play, Brahms decía que la medida de un artista está en la cantidad de material que descarta. En el proceso de creación de la charla, hubo MUCHO descarte. Lo interesante, pienso, es que todo eso que se descarta queda vibrando, de modo tácito, en lo que finalmente se comparte.

Como los armónicos de una nota fundamental.

TED, como si más que de un evento, se tratara de una Inteligencia, me invitaba a confiar en esa nota fundamental.

Era como si se me invitara a componer una melodía simple que, no por ser simple, no permitiría conectar con la riqueza y la complejidad de la experiencia humana.

Reconocer que una melodía simple también puede transmitir complejidad me permitió poner la charla en pie. Al reconocer que si no funcionaba no era la muerte de nadie, pude des-obsesionarme y, con ligereza, hacer el trabajo. Pude, como diría el Don Juan de los libros de Castaneda, jugar a que era importante y a la vez reconocer que no lo era tanto.

Paradoja de la ficción: no es real, pero es muy real.

Pienso que el valor que damos a las cosas es una creación, un constructo, una ficción. Reconocer que el valor es una creación (colectiva) no se trata de decir “ah, bueno, nada tiene importancia” o “nada es real” o “todo es relativo”, sino de reconocer que la importancia es un juego. Si no tenemos la capacidad de controlar las circunstancias, sí tenemos cierta capacidad, importante, de maniobrar con el significado que damos a esas circunstancias.

Reconocer que la charla no era tan importante me permitió darle importancia.

Sutileza de la idea anterior: no es que las cosas ya son importantes, somos nosotrxs quienes les damos importancia. Spinoza: no queremos las cosas porque son buenas, son buenas porque las queremos. Séneca: no es que las cosas sean difíciles y por eso no intentamos, es porque no intentamos que se vuelven difíciles.

Las experiencias (las películas) no son interesantes en sí—el fenómeno del interés es dialogal. Es relacional. Generamos interés en el intercambio. Interesarnos es, en gran medida, una decisión.

Si no se entiende, te invito a pasar un rato con alguien que no te interesa, o a mirar algo supuestamente aburrido, y esperar, y esperar, y esperar, hasta romper esa distancia generada por la idea de que la cosa no te atrae.

Un escritor, decía Sontag, es alguien capaz de interesarse por todo.

Es en la medida en que reconocemos que el valor es una ofrenda nuestra que podemos hacer la maniobra de des-obsesionarnos de algo cuando no funciona. Des-obsesionarnos, a la vez, es lo que nos permite trabajar para que sí funcione.

2

Unos días después del evento TED me sorprendí a mí mismo… dos veces:

1. El último de una serie de días de paseo con V, en el que íbamos a subir una cuesta, V me avisa en la mañana que, el día anterior, después de despedirnos, perdió su cámara de fotos en un bar del Km 15. Le digo que olvidemos el ascenso a la montaña y me voy hasta el Km 15 para acompañarla con la aventura de recuperar su cámara.

Un rato después estamos en la granja-bar donde la noche anterior vio su cámara por última vez. V está ahí desde temprano en la mañana. Ya habló con unas personas del lugar. No la trataron muy bien, dice. Vuelve a intentarlo y las chicas del bar vuelven a recibirla con sequedad, como si no pudieran empatizar. Casi rendida en el pasto, V dice que no se anima a volver a entrar. Ya les dije que era importante y no me dieron bola, dice. Mientras en mi mente me pregunto cómo ayudarla (¿debería decir algo?), mi cuerpo dice: vamos a insistir. Cuando nos acercamos a la puerta del bar, V dice que tiene miedo de molestar.

—Molestemos —le respondo.

Detrás de las dos mozas con escasez de empatía, encontramos otras dos personas que nos tratan muy bien. Escuchan a V cuando les explica que la cámara es su herramienta de trabajo; le piden el número de teléfono por si el aparato aparece y le recomiendan volver al día siguiente para hablar con los dueños y acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad. En broma, le digo a V que ahora la tratan bien porque estoy yo. Detrás de la broma, empiezo a percibir algo más.

2. Después de la escena en el bar, buscamos una bajada al lago. El mozo del café de la ruta nos dice que tenemos que caminar kilómetro y medio para poder acceder al agua. Mientras avanzamos por la banquina, conversamos sobre la privatización de las orillas. Nos paseamos por las orillas de la laguna de la queja:

—¿Cómo puede ser que el lago esté privatizado?

Después de la gomería, una calle que nos lleva al agua. Bajamos unas escaleras y descubrimos un espacio ínfimo y apretado. Por ley las orillas son públicas, entendemos, pero la ley parece no contemplar el tema (no menor) del acceso a esas orillas. Las casas aprietan la playa y nos toma una buena caminata encontrar un espacio abierto para sentarnos.

Pasamos un rato sentados y después nos dan ganas de caminar. Decidimos seguir avanzando en la dirección opuesta de la que llegamos; nos arriesgamos a bordear el lago en dirección a la isla Huemul, sin saber si encontraremos una subida de vuelta a la ruta o si, por el contrario, deberemos volver sobre nuestros pasos y salir de nuevo a la gomería. Por alguna razón, volver por la calle de la gomería no me parece una opción.

Para quien leyó la entrega #32 del 2 de mayo de este año, recordará mi pequeña historia de violencia y propiedad privada en Bariloche. Traspasar los bordes de lo privado se siente, para aquel Jada de mayo que no puedo dejar de ser, peligroso. Los bordes entre los jardines de las casas y el comienzo de la playa no están siempre claros. Pisamos pastos demasiado prolijos como para ser públicos. En uno o dos momentos, parece que no se puede seguir. Como si se tratara de una charla TED enmarañada, el camino se vuelve confuso. Inenarrable. Una y otra vez, logramos abrirnos paso, como detectives (o poetas) de lo Natural. En un momento, llegamos a decir “no se puede” y, cuando estamos por dar marcha atrás, V señala algo que parece un sendero. Un camino poco transitado que empieza a desdibujarse—un cuento imposible, acaso olvidado.

Nos adentramos por ese relato imperfecto y, como en una densa oración subordinada, logramos seguir avanzando. Un poco más adelante, unas formaciones rocosas nos llaman la atención. Más que formaciones, son construcciones; una especie de fortaleza, como un fortín, una propiedad envalentonada que quiere ocupar las aguas. Nos reímos del diseño, esas piedras apiladas que conquistan el borde del lago como representación de un absurdo humano, demasiado humano. ¿Qué es esto?, decimos, ¿qué quisieron hacer?

Ahí sí, entonces, el final de nuestras posibilidades—el muro del que hablo en mi charla, ahora como ironía del destino.

—A ver, Jada —me susurra un diablillo—, ¿cómo es eso de dialogar con la dificultad?

Estamos parados sobre un terraplén de piedras que se corta en un arbusto prepotente, imposible de atravesar. El arbusto, arrogante, cuelga sobre el lago, como diciendo: hasta acá. Entonces, una fuerza obsesiva o desconocida me mueve hacia el pasto prolijo. Ojalá no nos disparen, digo o pienso mientras me meto en el pasto prolijo del fortín. V me sigue, divertida o asustada o las dos cosas a la vez. Ni me animo a mirar hacia la casa, prefiero no saber si un propietario de las orillas nos apunta con su escopeta. Esto es ilegal, decimos, y no nos referimos a nuestros pasos furtivos, sino a la ocupación de la playa.

Ese jardín, esa ficción.

La Fuerza Obsesiva Desconocida me mueve a través de ese jardín privado (¡esa ficción!) hasta un recoveco inadvertido por el que podemos, finalmente, pasar del otro lado. Logramos romper la burbuja, como un Truman sudaca golpeando el cielo de cartón pintado. Internamente, mientras tanto, una tormenta eléctrica arrecia contra los edificios de lo familiar—de lo conocido. ¿Quién soy? No damos un solo paso en el mundo que no signifique, aunque sea minúsculo, un desplazamiento de las placas profundas del alma. No me reconozco.

Al grito de “somos escaladores” (V es una colega escaladora), nos colgamos de unas piedras y atravesamos el umbral. Logramos pasar a la playa pública, ya abierta, ya real.

—Logramos hackear al sistema —me dice V, y chocamos los cinco, pero no por rebeldes, sino porque no nos contentamos con la ficción absurda de las playas encerradas.

Caminamos por la arena, libres.

Cuerpos sueltos, orgullosos.

—Hoy me sorprendí a mí mismo dos veces —le cuento a V, también para explicármelo a mí.

Vuelvo sobre la situación en el bar, sobre cómo insistí para que insistiéramos, para que volviéramos a entrar a preguntar por la cámara, para que no nos contentáramos con la cara-de-culo de las meseras sin empatía.

Como la posibilidad de ser rechazado suele aterrarme, temo pedir. Esta vez, quizás por estar ella en la posición de sentirse rechazada, yo pude ocupar otra posición a la acostumbrada. Ese fenómeno es común: cuando A se preocupa, B se ocupa; cuando B se preocupa, A se ocupa. Como si hubiera una inteligencia (sistémica, si se quiere) que nos equilibra en el funcionamiento colectivo.

Para quienes creamos ficción, este fenómeno es importante: el comportamiento humano no puede pensarse aislando individualidades, porque su naturaleza es vincular. Es común que, cuando A entra al pozo, B se quede fuera para acompañar. También ocurre, muchas veces, la escena en que ambos A y B entran al pozo—ese tipo de escena suele ser más peligroso, o más desafiante, porque cuando nos neurotizamos a dúo, y ni hablar en grupos más grandes, el hundimiento puede no tener fin.

En fin, la cuestión es que hoy, tal vez por estar V en esa posición de temer molestar o no ser escuchada, yo pude ocupar ese otro espacio, ese otro rol, para nada familiar ni fácil ni conocido. Molestemos, le dije, cuando mi vida puede, en gran medida, ser definida como un intento de no molestar. Para que se entienda: cuando alguien duerme, me aterra hacer ruido y despertarle. Aprendí a vivir en puntas de pie. Decir “molestemos”, para mí, es rarísimo.

—No te conformes con un NO —llegué a decir, casi como parodiando a un personaje que no me terminaba de creer, pero que me estaba poseyendo.

Entonces, ambas situaciones, el bar sin empatía y la playa sin orilla, se unieron en mi mente para mostrarme algo desconocido—algo nuevo de mí.

Lo que más conozco de mi personaje (de mi modo de funcionar recurrente) es esto: cuando aparece una dificultad, me retraigo y me retiro. Con el recurso de un supuesto taoísmo fácil que invita a “ir con la corriente”, muchas veces lo que hago no es adaptarme sino sobre-adaptarme.

Esa noche, me encuentro en una cervecería del centro de Bariloche con mi amiga L, con quien visitamos el museo paleontológico en la entrega anterior; al contarle mis descubrimientos del día, ella hace esta síntesis:

—El obstáculo te puede invitar a la retirada, pero a veces te invita a empujar un poco más.

Un obstáculo puede decirte una de dos cosas: es por ahí y toca trabajar para ver cómo atravesar, o no es por ahí y toca retirarse para encontrar otro camino.

–-Claro —digo—, yo soy más de retirarme que de atravesar.

Entonces, pienso en una de las imágenes de mi charla: la de recostarse sobre el obstáculo. Cuando aparece un muro, propongo en la charla, lo podemos usar para recostarnos. Descansar en el obstáculo como forma de iniciar una conversación con la dificultad.

La mayoría de las veces, no llego ni a recostarme sobre el obstáculo; ni bien aparece la dificultad, me retiro, y así, no termino de entrar en diálogo con la dificultad.

Unos días antes de viajar a Bariloche tuve una charla importante, y difícil, con alguien que, por motivos en los que no haré doble clic ahora, me dijo lo siguiente: si querés algo, tenés que ir a por ello con más agresividad.

Es cierto, soy de rendirme fácil.

A la vez, soy de concretar muchos proyectos.

¿Contradicción?

¿Cómo es que, si me retiro ante la dificultad, finalmente concreto los proyectos?

¿Será que la mayoría de lo que logro concretar surge más de la adaptación que de la insistencia?

Oh, Dios, ¿estoy teniendo una epifanía?

Como sé (o creo) que en el fondo no importa tanto el qué, cuando un qué específico se pone difícil, prefiero retirarme e inventarme otro qué. Así sucedió, por ejemplo, con mi último largometraje, actualmente en proceso de distribución, La ficción: la película nació de la frustración de otra película. A principios de 2022, convoqué a un grupo de 10 actrices y actores para grabar una película a fin de año. A mitad de año, me di cuenta de que no llegaríamos a grabar ese año la película soñada y propuse, en cambio, hacer una película sobre un grupo que ensaya para hacer otra película, que, como en la realidad, nunca llega a hacerse.

Ya he usado varias veces el recurso de la metaficción (más bien, de la ficción frustrada) como forma de recrear proyectos trabados. Si bien el recurso es válido—y gracias a él hemos podido crear muchas cosas—debo admitir que se ha vuelto, o se está empezando a volver, para mí, casi un facilismo. Una excusa para no moverme y encontrar los recursos necesarios para producir lo que en el fondo sueño producir.

A eso me refiero con sobreadaptación—un taoísmo exagerado.

—Bueno, no importa tanto, puedo estar bien con lo que sea —digo, y me acomodo en esa suerte de taoísmo ad hoc, que más que a taoísmo ya suena a pereza. Como sabemos, detrás de la pereza se esconde, sagaz, el viejo temor a la transformación.

Tal vez sea justamente en mi don donde se encuentra agazapada mi trampa.

Si tengo el don de la adaptación, ¿será que me adapto demasiado? ¿Será que tengo, como se dice, demasiada cintura? Como en el fondo sé que ninguna película es más importante que ninguna otra, me agarro de la idea de que lo importante no es qué estoy creando, sino el hecho de estar creando (algo, lo que sea); cuando aparecen obstáculos, es común que mi estrategia sea ir por otro lado: bueno, no importa, juguemos a otra cosa—si total, lo que importa es el hecho de estar jugando.

Sí pienso que lo más importante es el hecho de estar creando, pero si esa idea se vuelve un facilismo, me parece maduro sospechar del recurso e invitarme a otras posibilidades. ¿Y si, como me dice L en la cervecería, me animo a empujar un poco más? ¿Y si, como hice yo mismo en el proceso de escritura de la charla, no me rindo y doy pelea?

Con la tendencia viciosa a leer el obstáculo como señal de que es por otro lado, reagrupo ejércitos y cambio de rumbo aceleradamente. En secreto, acumulo frustración, porque me retiro antes de realmente dialogar con la dificultad—con la diferencia que me propone la dificultad.

Todo esto, lo descubro ahora, mientras escribo:

Estoy sentado en El Turista, esta suerte de shopping que mezcla chocolatería con gimnasio, en el centro de Bariloche. Me dijeron que acá iba a encontrar el mejor chocolate caliente. Ayer fui a cenar con Antonio Segura, otro de los oradores de TED (les recomiendo ver su trabajo artístico AQUÍ) y con su compañera Priscila Vieto (también vean sus fotos AQUÍ), que me invitaron una deliciosa comida mexicana y uno de los helados más ricos que probé en mi vida. Después, querían invitarme un chocolate caliente, pero dije: no puedo más. Tenía un as bajo la manga: me quedaba un día para probarlo.

Así que aquí estoy, tomando chocolate caliente y escribiendo y descubriendo capas de mis ficciones personales.

Hace un rato estaba en la orilla del lago, V se había ido y quedé solo, deseando una revelación. Me senté con intenciones de meditar y que el Nahuel Huapi me hablara en su lenguaje intraducible. Pero algo no funcionaba, tenía frío y, aunque mi mente decía “epifanía frente al lago”, mi cuerpo decía “chocolate caliente en el turista”.

Aunque mi mente decía “proceso profundo de transformación”, mi cuerpo decía “golosina en el Centro”.

Finalmente, después de escalar unas rocas, tomé el colectivo, pedí el brebaje dulce y me senté en la silla de plástico. Como dijo L más tarde, las epifanías llegan cuando no las esperamos, y muchas veces en contextos nada románticos. Entonces, este segmento podría llamarse: una epifanía en el shopping. Una revelación en El Turista. Qué ironía, ¿verdad?

Suscríbete a mi NEWSLETTER GRATUITO

y recibe todos los viernes

material exclusivo sobre arte y procesos creativos

+ recomendaciones de cine y literatura.

SUSCRIBIRME

3

El día TED fue como un sueño. Tal vez el sueño comenzó dos noches antes, cuando entré en el hotel y encontré, sobre la cama, una caja de chocolates y una nota de bienvenida.

El nivel de cariño y atención que los organizadores (¡voluntarios!) pusieron en todo el evento fue conmovedor. Obviamente habrá habido desajustes, y seguramente algún que otro malentendido (¿cómo no?), pero la calidad organizativa y el valor simbólico creados para el evento fueron destacables. Por lo que vi, y viví, los oradores fuimos tratados de la mejor manera. Podría desplegar páginas para todos los detalles—tal vez, si me da el tiempo, en los próximos días escriba una crónica específica sobre el evento. Lo que quiero remarcar ahora es esto: un grupo de seres humanos elige dar valor a algo: ideas, pero también encuentro. Si lo central del evento TED son las ideas compartidas en las charlas, no me parece menos importante todo lo que ocurre, en el nivel del intercambio humano, gracias a (la excusa de) esas ideas.

Un conjunto de seres humanos decide dar valor al compartir una serie de ideas. En algún nivel, lo que estamos haciendo es decidir, grupalmente, crear un recuerdo colectivo—un relato. Si se quiere, estamos creando una ficción, una historia para contar, una experiencia.

El acontecimiento TED fue mucho más que una serie de charlas interesantes y transformadoras; fue, y sigue siendo, una experiencia múltiple, llena de matices y recovecos.

Ejemplos: los nervios de los oradores, el apoyo que nos dimos mutuamente con palabras y atención desde primera fila, el calentamiento vocal de Graciela, la meditación guiada de Lulú, la idea de leernos las frases que los chicos de las escuelas (que están armando sus propias charlas) nos dejaron anotadas después de ver el ensayo que hicimos en la mañana, la presentación que Martín y Lulú hacían de cada orador, el momento en que René, del área técnica, me vio nervioso y me enseñó una técnica de respiración de artes marciales, un abrazo con Javo, unas palabras de aliento para mi modesto vestuario de parte de Diana, compañera oradora; unas palabras con Guada, otra compañera oradora que me agradeció algo que le dije cuando la vi nerviosa, el canto de Mati, la generosidad de Beca, la directora ejecutiva del evento, una charla con Pedro en el auto después del evento, un intercambio con una cineasta de Bariloche que me compró un libro, una charla con Martu, joven voluntaria que está preparando en su escuela una charla sobre un tema sobre el que estuve trabajando hace unos meses… y mil micro-momentos más.

Por alguna razón misteriosa, o no tan misteriosa, todos esos momentos vividos durante ese día se sienten como con una intensidad especial.

¿Por qué?

Pienso en la relación, inversamente proporcional, entre el tamaño del evento (tanta gente coordinando intereses y curiosidades) y el tamaño de la alfombra roja sobre la que nos paramos los oradores para compartir nuestras ideas.

Cuando en el ensayo de la mañana nos invitaron a subir al escenario y probar pararnos en la alfombra, me llamó la atención el tamaño—diminuto, enfocado, intenso.

Lo que tienen ese tipo de acontecimientos intensos (importantes) es que nos recuerdan que vivir es en sí mismo importante.

Artaud decía eso sobre el cine: “Incluso la imagen más árida y banal es transformada cuando se proyecta en una pantalla…” El cine nos recuerda que cualquier detalle de la vida puede tener valor si lo observamos con dedicación. Hay situaciones que nos recuerdan que la vida es rica. Hay días en que nos organizamos para celebrar.

Una pregunta no menor es qué hacemos después de la celebración.

Al día siguiente, el domingo, en un momento de la tarde, me pareció que la calidad de mi atención (o disfrute) empezaba a bajar. Estoy perdiendo la magia, pensé, como si todo se hubiera tratado de un sueño—una versión más del cuento de la Cenicienta, que confunde la felicidad con un vestido.

¿Había confundido la felicidad con una charla TED?

La felicidad no es ayer, me dije, puedo vivir este momento de viento en contra (literalmente, el domingo se levantó el viento y yo estaba perdido en el lago) también con gracia. Le conté a mi amiga N de esa sensación de que estaba “bajando” del viaje. Ella me dijo esto:

—No hay separación, el sueño sigue.

Entonces me di cuenta de que la vida entera es una charla TED, o, como quisiera ese amante de la complejidad que soy, un tejido de infinitas charlas TED, cruzadas y simultáneas y solapadas como un loco Aleph.

*

Tal vez ahí, pienso ahora, ya de vuelta en mi casa, preparando estas palabras para compartir, tal vez ahí esté la batalla principal que quiero librar. Tal vez sea esa mi mayor Victoria, o mi gran Molestia.

¿Quién se molesta cuando yo me molesto?

…YO se molesta…

Así como hace unos días se trató de molestar no a las meseras sin empatía del bar de la cámara perdida sino a nuestra idea de su falta de empatía, y así como un rato después se trató de molestar no a los propietarios de las casas de la orilla sino a nuestra idea de que no podríamos pasar, tal vez de lo que se trate, para mí, hoy, sea de molestar a esa parte mía que recula y se queja como forma de evitar la posible transformación que me regalan las dificultades.

Sí, lo anterior tiene que ir en negrita.

Así como ese mismo día en el lago no me conformé con la ficción de las playas privatizadas, y dije “quiero más”, tal vez de lo que se trate para mí, hoy, sea de no conformarme con esa ficción, tan familiar y gastada, que me dice que puedo conformarme si las cosas no resultan como esperaba. Tal vez estos acontecimientos casi mágicos, como fue el día TED entero, además de ser valiosos en sí, sean valiosos porque nos recuerdan que tenemos la capacidad de vivir intensamente—y cuando hablo de intensidad no me refiero a formas, sino a calidades de atención. Tal vez no se trate tanto de lo que ocurre, sino de cómo lo miramos.

Si la atención de 400 personas en ese Sheraton estallado me generaba, ahí de pie sobre la alfombra diminuta, una intensificación de mis capacidades de disfrute y resonancia, sé que cuando estoy en mi casa, solo, o con mis gatos, también tengo esa capacidad de estar presente—tan presente.

Si no hago ese ejercicio de manchar lo ordinario con la pintura de lo extraordinario, los momentos extraordinarios de la vida tienden a quedar emburbujados, idealizados. Pienso que, justamente en acontecimientos como éste (en los que nos encontramos a celebrar la curiosidad por la experiencia humana), de lo que se trata, también, es de ver cómo nos llevamos esa intensidad (esa curiosidad, ese interés, esa magia) a lo que llamamos vida cotidiana, que no por ser cotidiana necesita ser sosa, como si se tratara solo de un mapa arrugado.

La vida cotidiana no es solo un mapa arrugado.

Pienso que el arte (y particularmente el arte de la ficción) funciona, en gran medida, como ese contexto de intensificación (la alfombra como marco, como en el teatro de Peter Brook) en el que nos permitimos desajustar los conformismos de la vida-en-modo-supervivencia y animarnos al riesgo del encuentro con la diferencia. Sontag: la ficción como forma de reclamar nuestro derecho a la intensidad.

La pequeña alfombra colorada, como un fractal de todo el evento, podría pensarse entonces como una plataforma de intensificación, un punto al que muchas personas deciden, por un momento, enfocar la atención. ¿Para qué? Para ver qué pasa cuando decimos (decidimos): esto es importante.

—Esto es importante —cantamos a coro, y asistimos al milagro: la alfombra vuela.

Sí, es nuestra atención, nuestro interés, lo que la hace volar.

—La gente que viene a TED —nos dijeron los organizadores, como forma de calmar nuestros nervios— viene ávida de escuchar y abrirse a nuevas posibilidades. No vienen con actitud juiciosa, sino disponible.

Se sentía.

El arte, y especialmente, tal vez, el arte de la ficción (sobre todo el que se enfoca no tanto en grandes aventuras épicas, sino en laterales minucias de lo ordinario) nos permite ubicar la pequeña alfombra roja bajo cualquier momento de experiencia cotidiana, para dar (o devolver) a cada gesto, como cuando miramos en el microscopio, el valor intenso de la vida.

Vivir historias

para recordar

que estamos vivxs.

*

Si el texto te interesó, por favor comparte con alguien!!!!

¡Gracias por leer!

Pregunta: ¿la lectura te aportó algo?

Si es así, ¿COLABORAS CONMIGO para que pueda seguir escribiendo?

Escribir es mi trabajo: le dedico horas y neuronas.

Sé que es extraño pagar por algo que tiene acceso libre y gratuito,

por eso lo pienso como una colaboración.

Si leer esto te aportó, haz una donación para que yo pueda seguir escribiendo.

¡Lo que sea sirve y es muy bienvenido!

MUCHAS GRACIAS!

Para ver mis películas, series y cursos de cine, CLICK AQUÍ